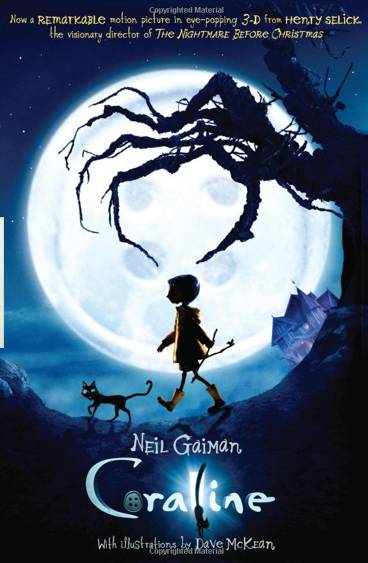

Coraline跟父母剛搬到一棟老公寓,樓上有個怪老頭(Mr. Bobo)一直說他在訓練老鼠馬戲團,還有樓下住一對老小姐(Miss April Spink and Miss Miriam Forcible)一直緬懷當年他們在當演員的燦爛輝煌。Coraline的爸媽雖然很愛她,卻太忙老是要Coraline自己去找樂子。那時下雨天,她數完了房子內藍色物件的數目後,開始打開住處的所有的房間的門,共有14道門,其中13道都沒上鎖只有第14道上了鎖,她問媽媽門後是什麼?媽媽說只有牆啊。Coraline不相信,要媽媽打開它,就是牆,沒錯。

有天Coraline卻發現奇怪房門明明是關上的,為什麼開了個小縫呢?她也不管樓上的Bobo先生告訴他老鼠跟他說要轉告Coraline不可以走進那扇門,也忘記Miss April Spink and Miss Miriam Forcible幫她讀了茶葉占卜,告訴她她有危險的事接近,她開了門...

牆不見了,她穿過長長的走廊,來到一個跟她家一模一樣的房間,那裡也有長得跟她爸媽很像的The Other Father and The Other Mother,只是媽媽的臉像紙一樣蒼白、頭髮又黑又長、身高也比較高、手像爪子一樣長,而且the Other Parents眼睛不是眼睛,而是黑黑的紐扣。這邊的書很好看,會動的。這邊的食物比家裡的好吃多了,但她還是想要跟自己的爸媽在一起,就跑回自己原先的家,爸媽不見了,她懷疑爸媽被壞的the Other Mother給綁架了,無論如何,她一定要把爸媽救回來,還好有隻可以穿越兩個空間的黑貓當她的指導陪伴她,一定不會太孤單的...

這是我小時候最愛,到現在也還是最愛的冒險故事,小女孩Coraline穿越兩個世界拯救爸媽的故事,好看到我把書翻爛了,又去買兩本回家收著,還有一本graphic novel、另外還買了原聲CD閱讀,連動畫版本也不錯過的喔。小時候,就是覺得很好玩,房間裡有一道門可以穿越世界,還像英雄一樣拯救爸媽回來。Neil Gaiman刻劃了一個神奇的異世界,相同的、卻是危險重重的、還有一個Villain角色,等著Coraline去打敗。

雖然險象環生、雖然很害怕,但是爸媽被綁架了,怎麼可以害怕呢。架構這種有畏懼卻勇敢的Coraline深深吸引著我,加上刻劃的世界太有樂趣了,有老鼠、還有會說話的貓咪、還有像走入畫裡的感覺,The Other World創造在熟悉卻未知的世界,異世界的架設令人著迷,可以冒險、犯難、可以用智慧拯救大人,這不是所有小孩的夢想嗎?而且那地方那麼像糖果屋,我相信Coraline才不會傻到要待在那裡呢。Coraline不是純真到蠢的小女孩,她的心裡是有明辨善惡的能力。就是這樣的世界、這樣機靈的主角、這樣設定的情節讓我喜愛不已。

不過,實在不知道為什麼,後來身邊的朋友都說很像鬼故事...我自己是超級怕鬼故事的,但是這本書不會讓我害怕,純粹就是冒險性的兒童讀本。我一直認為,讀者與文本之間的可動性詮釋是很有趣的閱讀現象,閱讀背後必然涉及了讀者自身的經驗,社交的或是閱讀上的。

以一種成人世故的角度閱讀,自然會覺得小孩子不可以冒險、你看你看冒險就是會遇到危險,這樣的心態閱讀,Coraline就變成一本恐怖甚至警世意味的靈異作品,這樣是能夠享受到驚恐與喜悅的雙重刺激那便是樂趣所在。要不就讓自己蠢一點,像我這樣,不要想太多,相信邪不勝正,相信勇敢的Coraline一定可以把爸媽跟其他被囚禁的生靈救出來便是,不恐怖的,況且那隻黑貓講話那麼好笑,有牠作伴,真的不用害怕。各種詮釋都帶出不同的閱讀風情,沒有說世故不好、也沒有說直接單純閱讀情節不好,因為蓋曼的作品就是有種讓大人小孩閱讀都覺得過癮的特質。

Coraline Neil Gaiman 第十四道門 尼爾 蓋曼